【現場を変えるMobilityのアイデア】第34話:iPad導入を成功へと導く用途と運用の両輪

オートデスク株式会社

(左)日本地域営業統括 設計・製造営業本部

業務執行役員 本部長

西松 和朗 氏

(右)日本地域営業統括 技術営業本部

業務執行役員 本部長

加藤 久喜 氏

メーカーさんを訪問して、皆さまの使っているツールが提供される背景を取材するシリーズ。今回は、デザイン・設計、エンジニアリング、エンターテインメント向けソフトウェアのリーディング企業である、オートデスク株式会社に伺いました。

業界の垣根を超えたプラットフォームカンパニーを目指す

Too:まずは改めて、オートデスク社について教えてください。技術革新のスピードが速い業界と密接に関わっていらっしゃると思うので、最近の市場の動きもお聞きしたいです。

西松さん(以下、敬称略):オートデスクは、あらゆる人があらゆる場所であらゆるものをデザイン・創造できるプラットフォームを提供する、ソリューションプロバイダーです。建築家や建設業者、エンジニア、設計者、メーカー、3D アーティスト、プロダクションチームなどに向けて、主にソフトウェアを提供しています。

環境の変化が激しい近年は、「DESIGN & MAKE」(デザインと創造)というメッセージを掲げ、ソリューションの「活用」を提案しています。今、デジタルトランスフォーメーションやデジタルツインの必要性が、世界各国で叫ばれています。それに従ってソフトウェア単体ではなく、「モノを作るためにこんな環境をそろえたい」というお問い合わせが増えています。そのため、製造業で培ったテクノロジーが建設業で求められたり、エンタメ業界のプロが使うCGの技術が製造業で必要になったりと、市場のクロスオーバーを実感します。

そうした側面もあり、昨年から特に力を入れているのは、プラットフォームカンパニーになることです。1つのツールでできることには限界があります。今まで市場ごとに提供していた製品を、業界を跨いで提供していくことに注力しています。

加藤さん(以下、敬称略): オートデスクは1982年にアメリカで設立され、当時から存在していたCADというテクノロジーを、図面制作ソフトウェアAutoCADとして誰もが手に取りやすい価格、使いやすさ、環境を提供したのが特徴です。そこから長年、設計に携わる皆さまのお手伝いをしています。40年以上前に登場した AutoCAD ですが、毎年新バージョンが登場するなど、長い歴史の中でユーザーと一緒に製品を育てています。

ユーザーと一緒にと言う意味では、コミュニティも活発です。毎年Autodesk Universityという10万人以上が集まるイベントをアメリカで開催しており、今年は日本からも200名以上が参加してくださいました。

また、2023年から「State of Design & Make」という調査年鑑を毎年作成することになりました。世界にいる各業界のリーダー2,500人にアンケートを取って、テクノロジーの進化や自分が置かれている状況などを3つのトピックにまとめています。1つはコロナ後の回復への対応、2つ目は人材不足について、3つ目はサスティナビリティです。これらを従来のプロセスで解決しようと思うと時間もコストもかかるので、それを解決するテクノロジーの一つがプラットフォームだと考えています。例えば材料メーカーと連携して、製品に使われている材料のCO2を自動で計算できるようにするなど、製品の提供にとどまらない取り組みをしています。

2Dが強い日本市場ならではの特徴

Too:これらの3つのトピックは日本でも国を上げて取り組んでいる項目ですね。日本市場にはどのような特徴がありますか?

西松:総じて日本は2Dでモノづくりをする文化が根強く、2D図面を制作するAuto CADの売上が多いです。2Dを飛ばして最初から3Dで設計する国もあるぐらいなので、他の国と若干動きが異なるのが面白いです。

加藤:一説には、日本は教育制度の充実によってほとんどの人が読み書きできることから、2Dの図面を読める人の比率が他国と比べて圧倒的に高いと言われています。2Dの図面を読めない人たちとのコミュニケーションに3Dを活用する国と比較すると、日本は2Dでのワークフローが強い印象です。労働力の確保が難しくなってきている建設業などで生産性を上げるために、積極的な3Dの活用を推進する余地があるのが日本市場だともいえます。

Too:3Dで設計されたものはコミュニケーションが取りやすいとはいえ、ソフトウェアを操作できないといけません。製品の教育制度も充実されていらっしゃいます。

加藤:オートデスク製品に関する力が着実についたことを判断できるようにするために、認定資格制度を展開しています。認定試験の準備の場としてトレーニングセンターが各地にあり、また、学生や教員による個人利用は無償でオートデスク製品を使うことができます。

最近はセルフラーニングにも力を入れています。オンラインヘルプや、ナレッジの公開場所であるAutodesk Knowledge Networkで、答えが確実に見つかる仕組みを構築しています。最近はソフトウェア自身がセルフ学習できるプログラムも追加されています。AutoCADであれば、自分よく使うコマンドが分析され、エキスパートの手数と比較して別の方法を提案してくれます。

次の時代の製品を開発し続ける

Too:続いて製品の開発について教えてください。常に新しい技術を提供するために、どのようなことを大切にされているのでしょう。

加藤:まず、現場で必要な新しいテクノロジーや機能を、スペシャリストたちと連携しながら開発しています。オートデスクテクノロジーセンターと呼ばれる場所が、カナダのトロントとアメリカのボストン、サンフランシスコ、イギリスのバーミンガムにあり、研究成果の論文を発表しています。数千ものアイデアを生成できるジェネレーティブデザインも、研究機関と一緒に開発したテクノロジーです。

金色のパーツがジェネレーティブデザインによって生成された部分。複雑な形状や内部構造を最適化して作成できます。

金色のパーツがジェネレーティブデザインによって生成された部分。複雑な形状や内部構造を最適化して作成できます。

西松:常に意識しているのは、R&Dの投資額を高く保持し続けることです。ここ最近は、AIやプラットフォームの開発にかなり力を入れています。プラットフォームの開発となると、自社製品以外をどれだけ取り込めるかが鍵になるため、製品ごとのフォーマットを標準化できるルールを作り、業界への最適化に力を入れています。

加藤:クラウドベースで動作する3D CADソフトのFusion 360は、2023年の9月に10周年を迎えました。オートデスクは製造業の3D CADソフト領域において競業他社に対してフォロワーと呼ばれていた時代もありましたが、Fusion 360の登場によって少しずつ先を走り始めることができるようになってきました。昨年リブランディングで「次世代型デジタル・プラットフォーム」と銘打ち、時間をかけて民衆化しています。

調査年鑑「State of Design & Make」も、10年前に出していたら誰も読んでくれなかったと思います。我々が少しずつ先を走れるようになったことで読んでいただけるようになり、アンケート調査にもさまざまな方に協力いただけるようになりました。

オートデスクの集大成でもあるプラットフォーム戦略

Too:冒頭にもお話いただいたように、ユーザーと一緒に製品を育てているのですね。ユーザーの声では最近どのようなものが多いですか?

西松:情報共有を目的としたクラウドツールの問い合わせが増えています。例えば建設業では、設計した人、作る人、最適化して作る人、販売する人、販売後のメンテナンスをする人と、各工程で異なる人が業務にあたります。図面だけで情報管理していると、設計上は上手くいっても施工段階で問題が発生する…なんてことがあります。

各ソフトのファイルベースではなく、設計段階から完成形をシミュレーションできる形で情報共有すれば、どの段階で問題が起きたかがすぐわかります。オートデスクの製品で言えば、Fusion360やAutodesk Construction Cloudがそれに該当します。

加藤:AutoCADを活用しているユーザーにもプラットフォーム化のメリットを提供しています。現在、既存のCADシステムをAutodesk Platform Servicesと連携させ、CADデータをプラットフォームで活用できる仕組みも構築しています。このように、さまざまなユーザーにプラットフォーム化のメリットを提供できる仕組み作りに注力している最中です。

西松:業界をまたいでテクノロジーが使われるようになると、幅広く製品を展開している企業であれば取れる施策が多くなります。そうした意味で私たちの集大成になるのがプラットフォーム戦略だと思っています。

さまざまなユーザーに最適な制作環境を届けたい

Too:ここまででスケールの大きな話をたくさんお聞きしましたが、今後のチャレンジを教えてください。

西松:プラットフォーム戦略自体は去年発表されましたが、それが根付くまで5カ年計画という長いスパンを見ています。毎年の変化を蓄積しながら、しばらくはこの戦略の実現に力を入れていくと思います。

加藤:我々がプラットフォーム戦略を打ち出した時点では、場所だけを提供して「自由に作ってください」という状態でした。現段階では、ある程度活用の方法をガイドできるようになってきました。さまざまな業種の方にプラットフォーム化のメリットを実感いただくためにも、ソリューションからプラットフォームの入口までを橋渡しできる体制を整えていきたいです。

例えば、Autodesk Formaというソリューションがあります。気象条件などの情報を入れると、AIが建物の形や部屋の在り方を分析して、最適な形や部屋割りを提案してくれます。もしその後に、BIMソフトウェアのRevitに取り込んで詳細を詰めていくことができれば、プラットフォームとして十分運用できると思います。

Too:また5年後に御社にインタビューできたら、その間の変化をお聞きでそうで面白そうです!それでは最後に、御社にとってTooはどのようなパートナーでしょうか。

西松:Tooさんは本当に長いことオートデスクの商材を取り扱っていただいています。Tooさんの持っているクリエイターさんとのコネクションと、今まで培ってきたCGの販売の実績にはこれからも期待しています。

特に、建築ビジュアライゼーションの情報サイト「Kviz」や、アニメ制作技術の総合イベント「あにつく」の運営など、昔から継続して続けてこられたものがさらに1段階上がったフェーズに入ってきていると思います。「あにつく2023」に関しては集客が1,000人を超えたと聞きましたが、こんなにすごいことができるのがTooさんの強みだと思っています。日本の強みでもあるアニメ業界へのアプローチも含め、新しいビジネスの開拓をぜひ一緒に取り組んでいきたいです。

Too:パートナー企業として、お客さまのワークフローをこれからも一緒に支えていきたいと思います。西松さん、加藤さん、ありがとうございました!

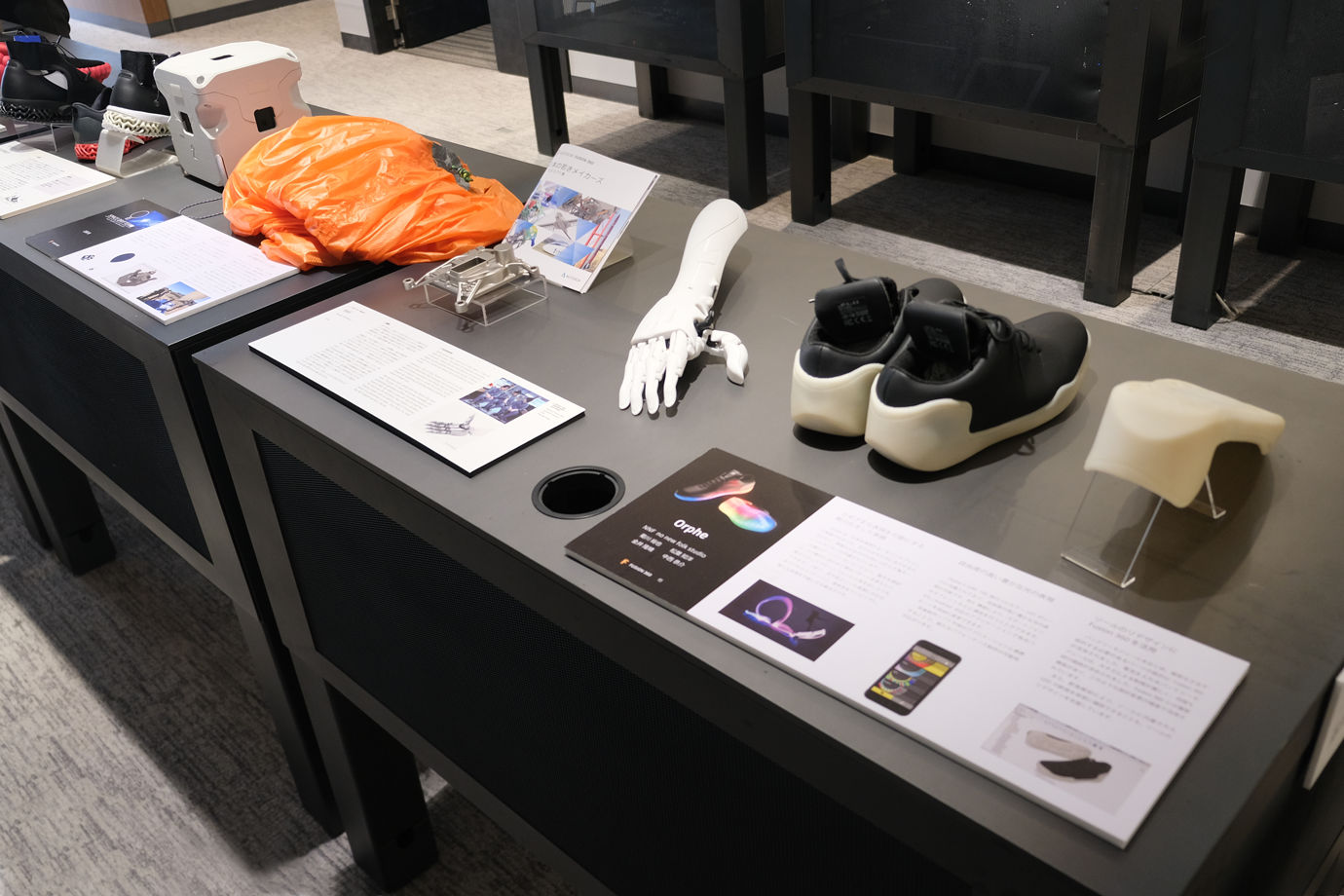

オフィス内にはギャラリーがあります。オートデスク製品を活用して生成されたものが展示されていました。

オフィス内にはギャラリーがあります。オートデスク製品を活用して生成されたものが展示されていました。

オートデスク株式会社 調査年鑑「State of Design & Make」 オートデスクテクノロジーセンター ジェネレーティブデザイン